Die Schlacht um Verdun

Forschung | Munitionsfunde - Zeugen eines technisierten Krieges (Blindgänger)

Munitionsfunde - Zeugen eines technisierten Krieges von Jens Farschtschiyan

Der US-Diplomat und Historiker George F. Kennan nannte ihn die „Urkatastrophe des 20. Jahrhunderts“; der 1. Weltkrieg beendete nicht nur die Herrschaft mehrerer Weltreiche, er läutete auch das Ende der Kriegführung, wie man sie bisher kannte und praktizierte, ein.

Das Leuchten bunter Uniformen und die Disziplin preußischer Schützenlinien, voran der Offizier mit gezücktem Säbel, wurde von Granaten und Maschinengewehren in den Boden gestampft. Erhoffte man sich noch von den grellroten Hosen der französischen Infanteristen Panik beim Feind zu erzeugen, erschreckten diese nach den ersten größeren Gefechten 1914 nur noch die eigenen Truppen, die schon von weitem die Leichen ihrer Kameraden liegen sahen, nachdem diese von deutschen Maschinengewehren niedergemäht wurden.

Schon bald wichen die roten Hosen den bekannten horizontblauen und die deutsche Armee hatte ihre Felduniformen bereits 1910 vom dunkelblau mit farbigen Vorstößen auf feldgrau umgestellt.

Die Technik hielt Einzug in die Kriegführung. Artillerie wandelte sich von einer reinen Unterstützungswaffe, die in den vorherigen Konflikten in eher kleinem Umfang eingesetzt wurde, zu einer massenhaft benutzten „Erstschlagwaffe“. Infanterieangriffen gingen oft tagelange Artillerievorbereitungen voraus. Bevor auch nur ein Infanterist seinen Fuß ins Niemandsland setzte, hatten schon hunderttausende von Granaten aller Kaliber die Erde zigfach umgepflügt.

Verdun 1916 war eine dieser Schlachten, die von der Artillerie dominiert wurde. Die Mehrzahl der Toten und Verwundeten wurde Opfer ihrer Geschosse; die meisten von ihnen hatten nie einen Feind zu Gesicht bekommen, geschweige denn, auch nur einen einzigen Schuß aus dem Gewehr abgefeuert.

Wieviele Granaten bei Verdun verschossen wurden, ist nichr genau bekannt. Schätzungen reichen von 20 Millionen bis über 50 Millionen und bis zu 20 % dieser Geschosse bohrten sich in die Erde, ohne zu detonieren. Eine bis heute tödliche Altlast aus Sprenggranaten, Schrapnels, Wurfminen, Gasgeschossen und Handgranaten ruht noch immer im Boden oder liegt an der Oberfläche umher.

Der nun folgende Artikel ist keine Anleitung zum „Entschärfen“ von Fundmunition, noch soll er dazu bewegen, irgendwelche Munition oder Munitionsteile auf Schlachtfeldern zu berühren oder mitzunehmen!

Die Waffen des Krieges sind auch nach fast 100 Jahren immer noch tödlich und kein rostiges Stück Stahl ist es wert, sein Leben zu riskieren!

Blindgänger und UXOs

Als Blindgänger bezeichnet man jede Art von Munition (i. d. R. Granaten oder Handgranaten), die nach ihrer Verwendung oder Verschuß nicht detoniert sind.

Umfassender ist die militärische Bezeichnung „UXO“ (unexploded ordnance), die jedes nicht zur Wirkung gelangte Kampfmittel beschreibt, also auch z. B. unverschossene Artilleriegranaten, die streng genommen ja keine Blindgänger sind.

Aber warum geht Munition überhaupt „blind“? Dies kann zig verschiedene Ursachen haben, so z. B.:

- -fehlerhafte Herstellung (Rohstoffknappheit, fehlende Facharbeiter, „Kriegsproduktion“…)

- -fehlerhafte Anwendung (durch fehlendes Wissen, Ausbildung oder „im Eifer des Gefechts“)

- -äußerliche Einflüsse (z. B. Bodenbeschaffenheit)

Als Beispiele seien dazu folgende genannt:

- -Zünder wurden nicht korrekt gefertigt, da die Betriebe und Arbeiter durch die Kriegsproduktion unter enormen Zeitdruck standen

- -Zünder wurden auf Grund der Rohstoffknappheit aus Zinklegierungen (sogen. Kriegsmetall) anstatt aus Messing gefertigt und korrodierten schneller oder es drang Feuchtigkeit ein

- -Bauteile oder Pulverfüllungen wurden vergessen

- -Die Anwendung bestimmter Granaten oder Handgranaten wurde aus Zeitdruck nicht entsprechend vermittelt oder eingeübt

- -Im Eifer des Gefechts wurden Granaten mit Vorstecker im Zünder (Sicherungsstifte als Transportsicherung) verschossen oder Stielhandgranaten wurden ohne Betätigung der Abreißschnur geworfen

- -Der Schlagzünder der franz. Handgranate F1 wurde nicht fest genug angestoßen, um das Zündhütchen zu zünden

- -Granaten oder Handgranaten mit Aufschlagzünder (z. B. die franz. P1 oder die deutsche Diskushandgranate) fielen auf besonders weichen oder schlammigen Boden und detonierten daher nicht usw.

Diese Liste ließe sich fast endlos forsetzten. Fakt ist, das im Durschnitt 20 % aller verschossenen Artilleriegranaten im 1. Weltkrieg Blindgänger waren; dazu kommen die unverschossene Munition, Wurfminen und Handgranaten.

Welche Kampfmittel wurden 1916 bei Verdun eingesetzt?

1916 wurden auf deutscher und französischer Seite eine Vielzahl von Granaten, Handgranaten, Wurfminen usw. eingesetzt. Einige davon nur in kleinen Stückzahlen, andere wurden nur über einen kurzen Zeitraum eingesetzt, da sie sich nicht bewährt hatten. Ich werde mich hier nun auf die am häufigsten eingesetzten Kampfmittel beider Seiten im Jahre 1916 beschränken.

Handgranaten

Deutschland:

Stielhandgranate: Die vielleicht legendärste aller Handgranaten wurde etwa im Herbst 1915 zum ersten Mal in größeren Stückzahlen hergestellt und eingesetzt. Ihre offizielle Bezeichnung war „Stielhandgranate, Brennzünder“. Das am häufigsten eingesetzte Modell war tatsächlich die Variante mit Brennzünder, obwohl es auch Versionen z. B. mit Aufschlagzünder oder Löffelsicherung gab.

Die Stielhandgranate bestand aus einem Topf aus dünnem Stahlblech mit angeschweißtem Tragehaken, in den mittels einer metallenen Gewindehülse ein hohler Stiel aus Holz eingeschraubt war. Im Topf befand sich die Sprengladung, meistens das äußerst giftige Pertit, in einer paraffinierter Papphülse. Im hohlen Stiel war der „Brennzünder 15“, bestehend aus einem Reißzünder mit Zündschnur zur Verzögerung sowie einer Zugschnur untergebracht. Anfangs ragte diese Zugschnur aus dem unteren Ende des Stiels heraus und war nur mit einem Papierstreifen am Stiel verklebt. Dies führte, u. a. am 21. Februar 1916, zu schweren Unfällen, da die Handgranaten offen mit dem Koppelhaken an der Koppel getragen wurden. Durchschritt man z. B. feuchtes Buschwerk, weichte der Papierstreifen auf und schon genügte es, mit der Zugschnur an einem Ast hängenzubleiben um den Brennzünder zu aktivieren. Aus diesem Grund wurden bei späteren Modellen die Stielenden mit einer Pappkappe, später mit einer Schraubkappe aus Zink verschlossen; das Ende der Zugschnur wurde zusätzlich mit einer Porzellankugel versehen.

Vor dem Einsatz mussten die Sprengkapseln in das obere Stielende der Handgranaten eingesetzt werden. Da diese sehr empfindlich gegen Schlag und Stoß waren, wurden die Handgranaten nie mit eingesetzten Sprengkapseln transportiert, daher waren die Töpfe mit einem entsprechenden Hinweis beschriftet: „Vor Gebrauch Sprengkapsel einsetzen“.

Zog man mit einem kräftigen Ruck an der Zugschnur entzündete der Reißzünder, der ähnlich nach dem Streichholz/Reibfläche-Prinzip funktionierte, eine Zündschnur. Nach einer Verzögerung von meistens 5 ½ oder 7 Sekunden schlug der Feuerstrahl in die Sprengkapsel, die wiederum den Sprengstoff zur Detonation brachte. Die Stielhandgranate konnten durch den Holzstiel sehr präzise geworfen werden und verfügte durch ihre Füllung von bis zu 300 g Sprengstoff über eine gewaltige Sprengkraft, die Splitterwirkung war jedoch stark eingeschränkt.

Mehrere Handgranatentöpfe konnten zu den sogen. „Geballten oder gestreckten Ladungen“ kombiniert werden.

Kugelhandgranate:

Diese erste offiziell in die deutsche Armee 1913 eingeführte Handgranate, wurde 1915 in ihrer äußeren Form modifiziert, um die Splitterwirkung zu optimieren. Sie bestand aus einer Kugel aus Gußeisen, die auf der Außenseite geriffelt war. Die Füllung bestand aus Schwarz- oder Nitrozellulosepulver. Die Kugelhandgranate war mit einem Brennzünder aus Messing versehen, der eine Verzögerung von 5 oder 7 Sekunden hatte und durch einen Zugdraht aktiviert wurde. Da man den Draht nicht von Hand herausreißen konnte, wurden die Handgranaten mit einer Lederschlaufe mit Karabinerhaken oder einer speziellen Trage- und Abreißvorrichtung ausgeliefert.

Die Kugelhandgranate war nicht besonders beliebt, da sie sehr unhandlich und schlecht zu werfen war.

Eihandgranate:

Die Eihandgranate bestand aus einem ovalen Gußeisenkörper, der anfangs den gleichen Messingbrennzünder wie die Kugelhandgranate verwendete. Ab 1917 wurde ein Brennzünder aus Zink eingeführt. Bereits im Sommer 1916 wurden die ersten Eihandgranaten in einer glatten Ausführung eingesetzt; ab 1917 wurden die Handgranaten mit einem geriffelten Greifring versehen, der die Griffigkeit, besonders bei nassen oder schlammigen Fingern, verbessern sollte, auf die Splitterwirkung jedoch keinen Einfluß hatte.

Die Eihandgranaten waren mit einer Schwarzpulvermischung gefüllt. Spreng- und Splitterwirkung lagen unter der der Kugelhandgranate, jedoch konnten die Handgranaten sehr weit geworfen und gut in größerer Anzahl, z. B. in Jackentaschen oder im Brotbeutel, transportiert werden.

Frankreich:

F1: Bereits 1915 wurde die Handgranate „Fusante 1“ oder kurz „F1“ in die französische Armee eingeführt. Sie war oval und glich der Form nach einer kleinen Ananas mit tiefer Riffelung auf der Außenseite. Die ersten Modelle verfügten über einen einfachen Schlagzünder mir einer Schutzkappe aus Messing. Zum aktivieren mußte die Kappe abgezogen und die Handgranate mit dem Zünder auf einen harten Gegenstand geschlagen werden. Ein Zündhütchen entzündete daraufhin den Brennzünder, der aus einer einfachen Zündschnur mit angecrimpter Sprengkapsel bestand.

Ab 1916 wurde der automatische Zünder vom System „Billant“ verwendet, der über einen vorgespannten Schlagbolzen mit Bügelsicherung verfügt.

Die F1 war wegen ihrer starken Splitterwirkung (bis zu 200 m) gefürchtet und wurde kurz nach dem Krieg auch von der russischen Armee eingeführt. Sie wird bis heute, abgesehen vom Zünder, in fast unveränderter Form in Rußland und in den Staaten des ehemalingen Warschauer Paktes hergestellt.

OF1:

Die „Offensiv Fusant 1“ war die offensive Version der Handgranate „F1“, d. h. sie verfügte nur über eine sehr geringe Splitterwirkung und konnte auch im Angriff eingesetzt werden. Sie bestand aus einem ovalen, dünnen Blechei mit relativ großer Sprengladung. Es wurden die gleichen Zünder wie für die „F1“ verwendet.

Citron Foug:

Die „Grenade a main Citron Foug modele 1916“ (links im Bild) erhielt ihren Namen von ihrer zitronenförmigen Form sowie ihrem Herstellungsort, einer Eisengießerei im Ort Foug. Sie war mit einem hölzernen Stopfen versehen, der einen Schlagzünder enthielt. Durch einen Schlag mit der Handfläche, Knie oder einem harten Gegenstand, wurde ein Zündhütchen gezündet, das wiederum eine Zündschnur mit angecrimpter Sprengkapsel entzündete. Nach etwa 4,5 Sekunden detonierte die Sprengladung aus 90 g Cheddit.

Die Citron Foug war zuverlässig, hatte gute Spreng- und Splitterwirkung und wurde sogar noch im Vietnamkrieg von den Vietcong eingesetzt.

P1:

Die bei den Soldaten unbeliebte „Percutante 1“ bestand aus einem birnenförmigen Gußeisenkörper mit innenliegender Riffelung.

Die Handgranate war kompliziert in ihrer Funktion und sehr unzuverlässig. Bei den französischen Soldaten war man sogar der Meinung, sie wäre für den Werfer gefährlicher als für den Feind. Sie war eine der wenigen eingesetzten Handgranaten mit Aufschlagzünder und hatte einen großen Aluminium- oder Stahllöffel als Sicherung. Der Löffel war zusätzlich mit einer verplompten Kordel gesichert.

Zerriß man die Kordel und warf die Handgranate, klappte der Löffel nach oben und ein darunter befestigtes Flatterband aus Stoff entfaltete sich. Auf der Unterseite der Handgranate befand sich eine Einfüllöffnung für den Sprengstoff, die mit einer großen Bleischraube als Gewicht verschlossen war. Durch dieses Gewicht sollte die Handgranate mit dem Boden voran aufschlagen, woraufhin ein innenliegender Schlagbolzen, der durch den hochgeklappten Löffel beweglich wurde, auf ein Zündhütchen getrieben wurde und die Sprengkapsel sowie die Sprengladung zur Detonation brachte. Das Flatterband sollte den Flug stabilisieren und zusätzlich ein einklappen des Löffels verhindern.

Fiel die Handgranate auf weichen oder schlammigen Boden, detonierte sie meistens nicht und blieb als hochgefährlicher Blindgänger liegen. Ebenso konnte sie nicht auf kurze Entfernungen, in Gräben oder gegen Ziele um Ecken, in Unterständen usw. eingesetzt werden.

Gewehrgranaten

Frankreich:

Vivien Bessière (VB):

Benannt nach ihren Erfindern, Capitaine Jean Vivien und Capitaine Gustave Bessière, hatte die Anfang 1916 eingeführte VB gegenüber den deutschen Gewehrgranaten 13 und 14 den entschiedenen Vorteil, das sie mit einer scharfen Patrone verschossen werden konnte und keine spezielle Munition mitgeführt werden mußte. Allerdings war ein Abschußbecher nötig, der auf die Gewehre Lebel oder Berthier aufgesetzt wurde; anschließend wurde die zylindrische Gewehrgranate in den Becher geschoben und das Gewehr kniiend mit dem Schaft auf den Boden aufgesetzt. Beim Abschuß flog das Geschoß durch einen Schußkanal in der Mitte der VB, stieß dabei an ein dünnes Messingplättchen mit einer Art Schlagbolzen, der wiederum auf ein seitlich am Brennzünder sitzendes Zündhütchen getrieben wurde. Die nachfolgenden Pulvergase trieben die VB aus dem Abschußbecher und nach einer Verzögerung von 4,5 Sekunden detonierte die Gewehrgranate. Die maximale Reichweite betrug etwa 200 m.

Ab 1917 wurde die VB von den Deutschen in Form der „Gewehrgranate 17“ kopiert.

Deutschland:

Gewehrgranate 14:

Die deutsche Gewehrgranate 14, benannt nach dem Jahr ihrer Einführung in die Armee, bestand aus einem zylindrischen Splitterkörper mit außenliegender Riffelung sowie einem eingeschraubten Stab aus Stahl, mit dem die Granaten in den Lauf des Gewehres eingeführt werden mußte. Sie verfügte über einen Aufschlagzünder und konnte, je nach benötigter Reichweite, zusätzlich mit eine Blechteller unter dem Splitterkörper versehen werden.

Zum Abschuß war eine spezielle Platzpatrone notwendig; ein großer Nachteil im Vergleich mit der französischen VB. Außerdem wurden auf Dauer die Gewehrläufe durch den stählernen Stab beschädigt.

Granaten, Wurfminen und Zünder

Verdun gilt, zu Recht, als eine Schlacht der Artillerie. Niemals zuvor wurden auf so kleinem Raum derartige Mengen an Artilleriegranaten verschossen. Beide Seiten setzten Geschütze jedes verfügbaren Kalibers ein.

Die am häufigsten verwendeten Kaliber und Geschütze waren auf deutscher Seite

7,7 cm Feldkanone 96 n/A und 16)

10 cm Kanonen 04 und 14

10,5 cm leichte Feldhaubitzen 98/09 und 16

15 cm schwere Feldhaubitzen 02 und 13

15 cm Kanone 16

21 cm Mörser 1910/16

30,5 cm Küstenmörser 09

42 cm kurze Marinekanone („Dicke Bertha“)

und auf französischer Seite (Frankreich verwendete immer die Kaliberangabe in mm)

65 mm Gebirgskanone

75 mm Feldkanone M. 1897

90 mm Kanone

105 mm Kanone und Haubitze

120 mm Kanone

155 mm Kanone

203 mm Mörser

?

400 mm Mörser

Zusätzlich wurde noch eine Anzahl veralteter Geschütze wie z. B. die deutschen Ringkanonen oder auch, in kleinen Stückzahlen, experimentelle Geschütze und Prototypen eingesetzt.

1916 kamen vor allem drei Arten von Geschossen zum Einsatz:

Sprenggranaten, Schrapnells (eigentlich „Shrapnels“; benannt nach dem Erfinder, dem britischen Major Henry Shrapnel, 1761-1842) und Kampfstoffgranaten. Grundsätzlich ist der äußere Aufbau der Granaten immer gleich. Eine zylindrische, zum Teil aerodynamisch geformte Hülle aus Stahl, Gußstahl oder Gußeisen, welche mit einem oder mehreren kupfernen Führungsbändern versehen ist. Die Führungsbänder dienten dem Drall, indem sich die Felder und Züge der gezogenen Geschützrohre in das weiche Kupfer einpressen und somit der Granate den Drall, also die Eigenrotation, verleihen.

An der Spitze oder im Boden war der Zünder eingeschraubt.

Zünder

Man unterschied damals Aufschlagzünder, Brennzünder (pyrotechnische Zeitzünder) sowie Doppelzünder, die beide Funktionen in sich vereinigen.

Die Aufbau eines deutschen Aufschlagzünders besteht in der Regel aus einem durch Federn und evtl. Pulverkorn gesicherten Schlagbolzen, Zündhütchen sowie ggf. Sprengkapsel und Übertragungsladung. Beim Abschuß der Granate wird durch die plötzliche positive Beschleunigung ein Schlagbolzen auf ein Zündhütchen getrieben. Der Feuerstrahl läßt ein gepreßtes Pulverkorn abbrennen, welches wiederum den Schlagbolzen für die eigentliche Aufschlagzündung festhielt. Dieser ist nun beweglich und wird beim Aufschlag der Granate auf ein zweites Zündhütchen getrieben. Dessen Feuerstrahl zündet eine Sprengkapsel oder Übertragungsladung welche wiederum die Sprengladung der Granate zur Detonation bringt.

Es gab auch Aufschlagzünder mit Verzögerung (meistens ca. 0,05 sek.), die für den Beschuß von Hartzielen (Bunker, Festungen und Unterstände) eingesetzt wurden. Die Verzögerung wurde durch Umlenken des Feuerstrahls erreicht.

Die am häufigsten eingesetzten französischen Aufschlagzünder funktionierten nach dem gleichen Prinzip, allerdings fehlte die Pulverkornsicherung.

Aufschlagzünder wurden hauptsächlich für Spreng- und Kampfstoffgranaten verwendet.

Brennzünder verfügen ebenfalls über einen Schlagbolzen und ein Zündhütchen, das allerdings nur dazu dient, beim Abschuß der Granate eine Pulverspirale im sogen. Tempierring zu entzünden. Am Tempierring wird vor dem Abschuß durch einen Stellschlüssel die Zeit bis zur Zündung der Granate eingestellt. Erreicht die brennende Pulverspirale die eingestellte Zeit, schlägt die Flamme durch ein Zündloch und bringt die Granate zur Detonation.

Verwendung fanden Brennzünder vor allem für Schrapnells, allerdings konnten auch Sprenggranaten damit versehen werden.

Doppelzünder sind eine Kombination aus Aufschlag- und Brennzünder. Die jeweilige Art der Zündung wird vor dem Abschuß mit einem Stellschlüssel eingestellt. Diese Art von Zündern konnten sehr vielfältig und praktisch für jeden Geschoßtyp verwendet werden, allerdings waren sie in der Fertigung relativ aufwändig und teuer.

Sprenggranaten

Die wohl älteste und einfachste Form der Granate bestand aus einer Stahlhülle mit Sprengstoffüllung. Sie detonierte beim Aufschlag oder kurz über dem Boden (Brennzünder) und wirkte vor allem durch ihre Splitterwirkung und Druckwelle.

Da während des Krieges eine Vielzahl unterschiedlichster Sprengstoffe und Sprengstoffmischungen als Füllung benutzt wurde, sei hier noch einmal eindringlich vor dem Berühren jeglicher Fundmunition gewarnt. Viele Sprengstoffe, besonders die auf deutscher Seite zunehmen eingesetzten „Ersatzsprengstoffe“, waren nicht auf lange Lagerdauer ausgelegt und sind nicht mehr handhabungssicher.

Selbst leichte Erschütterungen oder Lageänderungen können sie zur Detonation bringen!

Schrapnells

Im 1. Weltkrieg wurde hauptsächlich das sogen. Bodenkammerschrapnell eingesetzt. Das Geschoß war mit Blei- oder Stahlkugeln gefüllt und enthielt im Boden eine Ausstoßladung aus Schwarzpulver. Die Ausstoßladung war mit dem Brennzünder durch ein langes Metallröhrchen (Kammerhülse) verbunden, über das die Ladung gezündet wurde. War die am Brennzünder eingestellte Zeit erreicht, schlug der Feuerstrahl über die Kammerhülse in die Ausstoßladung und brachte diese zur Explosion. Ähnlich einer riesigen Schrotpatrone schoß die Ausstoßladung die Schrapnellkugeln aus dem Geschoß und deckte, abhängig von der Höhe, Geschoßkaliber usw., eine mehr oder weniger große Fläche am Boden mit Schrapnellkugeln ein.

Kampfstoffgranaten

Ein kurzer Satz zur Begriffserklärung: Die Bezeichnung „Gasgranaten“ wäre insofern falsch, als das die Füllung dieser Munition nicht ausschließlich aus Gasen sondern, vor allem bei „Blaukreuzmunition“, auch aus Feststoffen bestand.

Der erste Großeinsatz der wohl am meisten gefürchteten Waffe des 1. Weltkrieges erfolgte am 22.04.1915 bei Ypern, als deutsche Truppen Chlorgas aus fest installierten Gasflaschen abbliesen. Da diese Form der Gasangriffe von der Windrichtung abhängig waren, wurden kurz danach erste Versuche mit Granaten durchgeführt.

Da Chlor nur in hoher Konzentration eine entsprechend giftige Wirkung entfaltet, suchte man nach weitaus giftigeren Kampfstoffen, die auch in kleinen Mengen bereits tödliche Wirkung haben können.

Auf deutscher Seite wurde daraufhin ab 1916 Phosgen als Füllung für Kampfstoffgranaten verwendet. Da die Granaten und die Kartuschen auf dem Boden mit einem grünen Kreuz gekennzeichnet waren, sprach man auch von „Grünkreuzmunition“, was sehr schnell zum Synonym für alle Lungenkampfstoffe wurde. Phosgen war für die Mehrzahl der etwa 90000 Kampfstofftoten des 1. Weltrieges verantwortlich.

Der Tod durch Phosgen war qualvoll, da das Gas nach dem Einatmen bis zu den Lungenbläschen gelangte und dort u. a. zu Salzsäure aufgespalten wurde, welche wiederum das Lungengewebe verätzte.

Bei der oben abgebildeten Granate handelt es sich um eine deutsche 7,7 cm „Lange Feldkanonengranate“, die mit einem „Empfindlichen Kanonenzünder 17“ versehen ist. Es kann sich dabei durchaus um eine Kampfstoffgranate handeln!

Bei Verdun wurden 1916 auf deutscher Seite hauptsächlich Phosgen aber auch Reizstoffe („Weißkreuz“) in Form von Granaten und Wurfminen eingesetzt. Die Franzosen verwendeten für ihre Geschosse meist eine Mischung aus Phosgen und diversen hochgiftigen Arsenverbindungen. Diese Kampfstoffe haben bis heute ihre Gefährlichkeit nicht verloren!

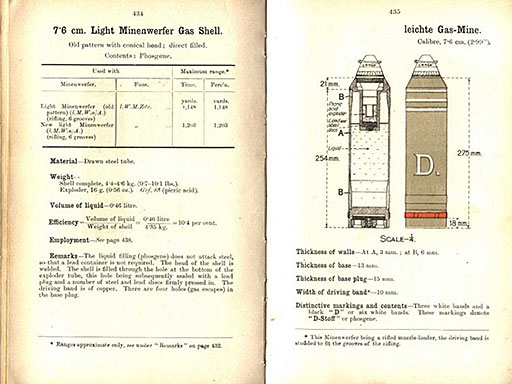

Bei den unten abgebildeten Geschossen handelt es sich um zweifelsfrei identifizierte Kampfstoffmunition. Die beiden ersten Bilder zeigen eine 7,6 cm „Leichte Gasmine“ sowie das entsprechende Datenblatt aus der britischen Publikation „Notes on german shells“ von 1918.

Wurfminen

Wie oben bereits angedeutet folgt nun das letzte verbliebene Kampfmittel, welches 1916 bei Verdun in großem Umfang von beiden Seiten eingesetzt wurde.

Auch hier ein kurzer Satz zur Begriffserklärung: Bei den im 1. Weltkrieg eingesetzten „Minen“ handelt es sich nicht um die heute unter dieser Bezeichnung bekannten Sprengmittel zur Abwehr von Panzern oder Infanterie. Als Minen bezeichnete man bereits vor 1914 Sprengladungen, die zum Beispiel im Bergbau eingesetzt wurden. Da der Einsatzzweck eines Minenwerfers bzw. einer Mine vor allem in der Sprengwirkung liegt, verwendete man damals für diese Geschosse ebenfalls die Bezeichnung „Mine“.

Bereits im Mittelalter erfreuten sich Steilfeuergeschütze, damals wie heute als „Mörser“ bezeichnet, großer Beliebtheit, da sie Geschosse in steilem Flugwinkel über Hindernisse wie z. B. die Mauern einer Burg, hinwegschleudern konnten. In den folgenden Jahren geriet diese Art der Geschütze bzw. Schießtechnik mehr und mehr in den Hintergrund, da sich in den folgenden Konflikten häufiger Armeen auf offenen Schlachtfeldern gegenüberstanden und dadurch die Kanone, die ihre Geschosse in flachem Schusswinkel verschießt, mehr an Bedeutung gewann. Man suchte sich vor der Schlacht meistens das passendste Gelände aus und stellte seine Kanonen auf eine Anhöhe, um die eigenen Truppen überschießen zu können. Steilfeuergeschütze fanden höchstens noch bei Belagerungen Verwendung und mit dem Aufkommen von Explosivgeschossen stellten auch Mauern kein großes oder zumindest dauerhaftes Hindernis mehr dar.

Die Schützengräben des 1. Weltkrieges und die besondere Taktik des Stellungskampfes erforderten nun plötzlich wieder eine Waffe, die auf kurze Entfernung, am besten von Graben zu Graben, in steilem Winkel ihre Geschosse in die gegnerischen Gräben schleudern konnte. Bereits kurz vor dem 1. Weltkrieg wurde auf deutscher Seite eine solche Waffe in der Form des 25 cm „Schweren Minenwerfers“ entwickelt, hier allerdings wieder mit dem Hintergedanken der Belagerung einer Festung.

Nachdem die gewaltigen Granaten der 42 cm Mörser eine Festung oder ein Fort (man dachte natürlich an französische) sturmreif geschossen hatten, sollten die Geschosse der Minenwerfer die Barrikaden und Drahtverhaue vor diesen Festungen vernichten, um der Infanterie den Weg zu ebnen. Hierfür war vor allem eine starke Sprengwirkung erforderlich, die die 100 kg schweren 25 cm Minen mit ihrer fast 50 kg starken Sprengladung erfüllten.

Jens Farschtschiyan

Quellen:

Bode, Gert: Die deutsche Artillerie in der Schlacht um Verdun 1916 (Idar-Oberstein, 1983)

Die Munition der Feldartillerie (Berlin, 1917)

Fleischer, Wolfgang: Deutsche Minen- und Granatwerfer 1914-1945 (Wölfersheim, 1994)

Fleischer, Wolfgang: Deutsche Nahkampfmittel bis 1945 (Stuttgart, 2006)

Jäger, Herbert: German Artillery of World War One (Ramsbury, 2001)

Notes on german fuzes and typical french and belgian fuzes (London 1918)

Notes on german shells (London, 1918)

Webster, Donovan: Aftermath - The Remnants of War (New York, 1996)

Verschiedene eigene Materialien und Dokumente